四川大學華西醫院麻醉與危重急救研究室柯博文團隊于2016年5月在Analytical Chemistry(影響因子6.35)發表文章“Real-Time Bioluminescence Imaging of Nitroreductase in Mouse Model”(長按下方二維碼即可閱讀全文)。

硝基還原酶(nitroreductase,NTR)是一種在腫瘤缺氧微環境中過度表達的內源性還原酶,與實體腫瘤中的缺氧程度直接相關,可在輔助因子存在下催化芳香族化合物上硝基的還原,如煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide,NADH)或還原型煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate,NADPH)。利用這種還原活性,NTR已被廣泛用作開發和篩選抗癌硝基芳烴前藥的活化酶。因此,精確的缺氧檢測對于辨別腫瘤狀態、識別病理變量,以及預測抗癌治療效果都非常有利。而缺氧檢測策略已經從直接氧測量轉向間接評估相關的生物狀態或條件,如NTR等生物還原代謝因子和缺氧誘導因子。可見NTR在診斷和治療中的重要性,然而,它在活細胞和動物中實時原位的精確檢測仍然是一個相當大的挑戰。

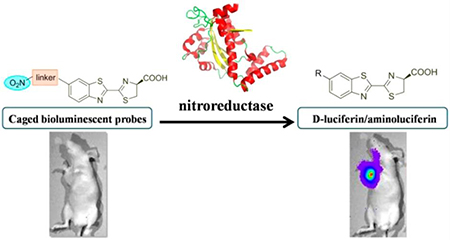

在本研究中,我們開發了一種基于高選擇性化學反應的響應型生物發光小分子探針,用于實時無創檢測活體動物內的NTR動態水平,并成功應用于腫瘤模型缺氧微環境中內源性NTR的可視化分析。該探針兼具生物發光成像靈敏度高和選擇性好的優點,為小鼠腫瘤模型中NTR的體內成像提供了一種強有力的分析工具,并為可視化腫瘤中NTR過表達和相關缺氧程度提供了一種可行的方法。

高選擇性響應型生物發光小分子探針 硝基還原酶 D-螢光素/氨基螢光素

專家點評

楊浩副研究員:本研究工作通過合理設計識別基團有效阻止螢光素酶對底物的催化,構建基于螢火蟲體內發光底物螢光素結構的響應性生物發光探針,并將其應用于小鼠腫瘤模型中NTR水平的生物成像。在NADH存在的情況下,檢測對象NTR自身的還原性,能夠特異性地將探針中的硝基官能團轉化為羥胺或氨基,進一步的消除反應切斷連接鍵后,游離出(氨基)螢光素產生可探測的生物光學信號。基于還原反應的小分子生物發光探針具有選擇性好、靈敏度高、毒性低、體內分布迅速等優點,可用于活細胞和活體動物水平的腫瘤生物標記物的成像分析;通過對光信號的實時采集和圖像分析,揭示了實體瘤內的NTR水平和缺氧狀態隨著腫瘤發展的變化規律。同時,所發展的生物可視化技術能夠準確、連續、精確地反映出小分子抑制劑對實體腫瘤缺氧微環境的干預,初步構建了細胞和活體水平對抗腫瘤藥物進行高通量篩選和活性評價的體系,顯示活體可視化技術在藥物研究中的巨大潛力。

楊浩副研究員,2010年于華西臨床醫學院獲得博士學位,2013年博士后出站并留四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室。2018年開始從事蛋白質組學研究,并兼職主管四川大學華西醫院蛋白質組學公共技術平臺。研究工作主要圍繞腫瘤等慢性疾病,利用蛋白質工程手段開發新型蛋白質靶向分子機器,針對相關靶點進行診斷和干預治療研究,同時利用蛋白質組學等方法研究疾病發生發展分子機制,描畫疾病相關生物標志物圖譜。重點圍繞腫瘤免疫分子腫瘤壞死因子相關凋亡誘導配體(TNF-related apoptosis-inducing ligand,TRAIL)開展藥物長效化靶向遞送和聯合用藥等工作,致力于推動TRAIL向臨床轉化。主持國家自然科學基金(Natural Science Foundation of China,NSFC)面上項目、NSFC青年基金、中國博士后基金特別資助、中國博士后基金面上項目、四川大學博士后專項基金特別資助等項目。作為主研人員,參與臨床重點專科重點實驗室建設項目、國家科技部973等10余項研究。以第一作者和(或)通訊作者在Theranostics、J Control Release、J Biol Chem等雜志發表SCI論文十余篇。

作者投稿心得

文章的發表得益于對科研和臨床工作中的瓶頸和痛點問題的不斷挖掘,針對腫瘤發生發展過程的復雜性,提出通過對腫瘤特異性生物標志物水平的活體分析,實現對抗腫瘤藥物治療的有效評估。

傳統的抗腫瘤藥物篩選和評價,主要是通過皮下接種的動物腫瘤模型來進行。由于藥物治療效果與腫瘤大小變化并不一定完全相關,因此常常需要處死動物后對組織器官進行進一步檢測,才能分析藥物抗腫瘤效果。傳統評價方法具有時間長、花費高、動物個體差異大等缺點。針對上述不足,應用所開發的光學探針,作者發展了一種非侵入的實時示蹤腫瘤生物標記物的光學活體成像方法,能夠準確的呈現腫瘤內生物標記物的動態變化,將有助于直觀地研究藥物是何時、何處、如何對腫瘤起作用的,揭示傳統生物學難以發現的新規律,實現對抗腫瘤藥物的快速篩選和科學評價,進而推動抗腫瘤新藥、新靶標和創新藥物作用機制的研究和轉化。

通信作者

柯博文,理學博士,碩士研究生導師,四川大學華西醫院麻醉與危重急救研究室研究員。課題組圍繞圍術期醫學重大需求,綜合麻醉學、神經科學、藥學等多學科交叉,在轉化醫學的研究與創新方面開展了系統的探索性工作,形成了極具個人特色的研究體系:開發了全世界第一個一氧化碳藥物;聚焦臨床應用進行麻醉藥物的創新研究;發展分子探針和光學技術實現手術可視化。所在團隊承擔了十余項科研課題,其中包括:擔任國家科學部“十二五”重大新藥創制課題副組長、主持國家自然科學基金2項等。目前以通訊作者和(或)第一作者發表SCI文章數十篇,單篇論文最高影響因子40.18;授權中國專利3項,國際專利3項。所主持和參與開發四個麻醉手術新藥的臨床前/臨床Ⅱ期/臨床Ⅲ期研究。先后榮獲Cell出版社國際學術獎、中國藥學會-施維雅青年藥物化學家獎、四川大學青年科技人才獎,四川大學優秀青年學者獎等多項榮譽。現任中華醫學會麻醉分會臨床研究及轉化醫學組副組長、四川省“千人計劃”特聘專家、四川省智能醫學分會理事。相關研究成果被健康報、人民網、新浪網等數十家媒體報道和轉載。

第一作者

馮萍,醫學博士,碩士研究生導師,四川大學華西醫院國家藥物臨床試驗機構·GCP中心教授。國家藥品監督管理局GCP現場檢查員,四川省衛生健康委學術技術帶頭人,四川省醫學會藥物及器械臨床評價與研究專業委員會委員。長期從事內科常見病的診斷與治療,擅長新藥Ⅰ~Ⅳ期臨床研究方案設計與統計分析,創新藥物臨床開發整體策略制定。研究方向為臨床藥物器械評價,各類新藥的早期和Ⅰ期臨床研究,藥物可視化研究及評價。承擔臨床藥理學,醫學統計學等課程的本科生及研究生教學工作,培養碩士研究生10名。作為課題負責人主持多項科研課題,其中包括國家級與省級課題。負責及參加40余項新藥臨床研究項目,主持生物統計課題40多項。在國內外學術刊物上發表文章60余篇。

版權聲明:華西微家倡導尊重和保護知識產權。歡迎轉載、引用,但需取得本平臺授權。如您對文章內容版權存疑,請致電028-85422587,我們會與您及時溝通處理。本站內容及圖片僅供參考、學習使用,不為盈利且不作為診斷、醫療根據。

本文編輯:梁宗國

本文排版:陳紅梅 張洪雪